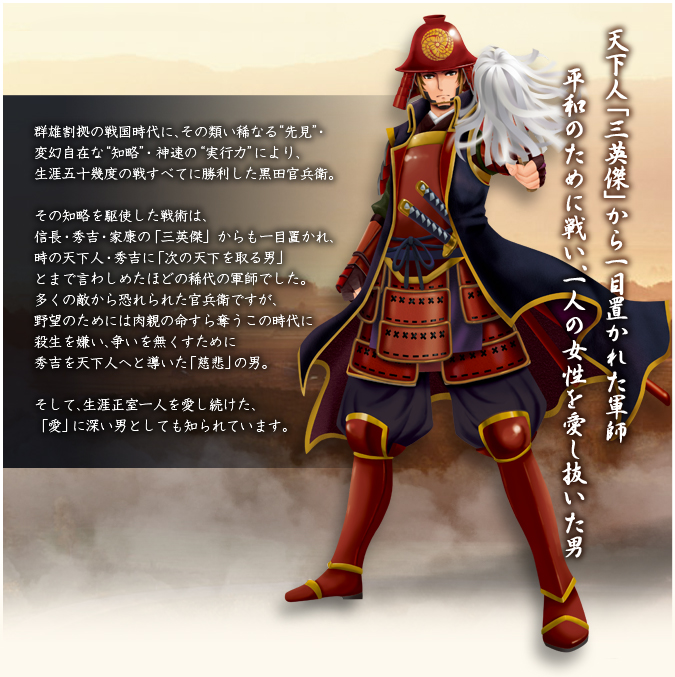

官兵衛とは

黒田官兵衛と云う人

播磨の中心 姫路に官兵衛が見たものとは・・・

官兵衛30歳の頃、街道・海・農地・銀山と豊富な資源のあった姫路は、西の毛利と東の信長との戦の狭間にありました。「決戦の鍵は姫路にある」と見抜いた官兵衛は、播磨の重臣たちを説き伏せ、信長に付き「姫路城」をも差し出しました。「姫路城」「国府山城址」など、数多く残る官兵衛ゆかりの地には、今も多くの方が訪れています。

身を呈してまでも、主君のために忠義を尽くす

信長への反旗を翻し、毛利へ付いた荒木重村の説得に向かった官兵衛。しかし、逆に一年間幽閉されることに。牢生活で脚は不自由になり、信長には裏切り者とみなされ、息子には殺害命令が…。官兵衛の救出後(息子も竹中半兵衛により救出されました)「命を呈して敵城へ乗り込み、捕らえられた」という真実を知った信長・秀吉は、その忠義に感服しました。

一夫多妻が当然の時代に、ただ一人の妻を愛し続けた

官兵衛22歳の年、地元の豪族・小寺の媒酌により、志方城主・櫛橋伊定の娘・光(15歳)を正室に迎えました。当時の武将は優秀な世継ぎを選ぶため、家系存続のために側室を持つことが当たり前でした。官兵衛が側室を持たなかった理由には様々な考察がありますが「光が魅力的であり夫婦仲が良かった」というのが、大きな理由と言われています。

「敵味方双方の犠牲を最小限に」と考えた稀代の戦術家

「説得工作を試み、相手が応じぬ場合に水・兵糧攻めなどに転じる。最終手段として兵による行使をおこなうが、その際にも敵味方に関わらず負傷者を最小にとどめる」。武力による制圧を嫌い、説得によって相手を降伏させる戦を得意とした官兵衛。その知略に長けた戦術・理論は、現代のビジネスにも応用されるほど洗練されたものでした。

官兵衛が遺した名言

人物相関図

年表

| 年 号 | 西 暦 | |

| 天文15年 | 1546年 | 姫路城主・小寺(黒田)職隆の嫡男として城内で誕生。幼名は万吉。 |

| 永禄4年 | 1561年 | 御着城にて君主・小寺政職の近習として仕える。 |

| 永禄5年 | 1562年 | 職隆に従い初陣を飾る。元服し、官兵衛孝高と号する。 |

| 永禄10年 | 1567年 | 志方城主・櫛橋伊定の娘・光を正室に迎える。家督を継ぎ、姫路城主となる。 |

| 永禄11年 | 1568年 | 嫡男・松寿丸(後の長政)誕生。 |

| 永禄12年 | 1569年 | 龍野城主・赤松政秀を青山(現:姫路市青山)で迎撃。(『青山の戦い』)政秀の再来襲に敗れるが、同日夜襲をかけ破る(『土器(からわけ)山の戦い』) |

| 天正3年 | 1575年 | 織田信長か毛利輝元との同盟を迫られ、政職を説き信長へ付くことを決意させる。自らが使者となり岐阜城に赴き信長と面談。この功績により信長より名刀「圧切」を賜る。 |

| 天正4年 | 1576年 | 英賀(あが)[現:姫路市飾磨区]にて毛利を破り(『英賀合戦』)、信長よりこの功績を讃えられ感謝状を賜る。 |

| 天正5年 | 1577年 | 松寿丸を信長への人質として安土城に送る。中国征伐のため播磨入りした豊臣秀吉を姫路城本丸に迎え入れる。 |

| 天正6年 | 1578年 | 摂津有岡城主・荒木村重が信長に謀反し、政職も信長を裏切る。村重説得のため有岡城に向うが捕えられ、その後約1年間幽閉される。信長は官兵衛が帰還しないことを裏切りと誤解し、人質・松寿丸の殺害を命ずるが、竹中半兵衛が匿う。 |

| 天正7年 | 1579年 | 幽閉されていた有岡城が落城し、救出される。 |

| 天正8年 | 1580年 | 秀吉とともに三木城を落とす。小寺政職が逃亡したため、姓を小寺から黒田に戻す。秀吉に姫路城を譲り、国府山城(現:姫路市飾磨区妻鹿)に移る。揖東群に一万石を受け篠の丸城(現:宍粟市)を居城とする。 |

| 天正10年 | 1582年 | 明智光秀が謀反を起こし、信長が本能寺で自害(『本能寺の変』)。秀吉に『中国大返し』を進言し、『山崎の合戦』で光秀を破る。 |

| 天正11年 | 1583年 | キリスト教に入信。洗礼名はドン・シメオン。 |

| 天正15年 | 1587年 | 秀吉より豊前六郡十二万石を拝領し、国守となる。豊前国馬ヶ嶽城に居城。 |

| 天正16年 | 1588年 | 豊前国中津の領主となり、本拠地を中津に移す。中津城築城。 |

| 天正17年 | 1589年 | 家督を長政に譲り隠居。「如水軒」と号する。 |

| 天正18年 | 1590年 | 『小田原城攻め』に参戦。北条氏政・氏直を説得し無血で降伏させる。 |

| 文禄元年 | 1592年 | 秀吉の『朝鮮出兵』に伴い軍艦として参戦するも、病のため帰国。 |

| 文禄2年 | 1593年 | 再度渡鮮するも、現地で石田三成と確執が生まれ帰国。これが秀吉の怒りを買い、剃髪し「如水円清」と号し出家する。 |

| 慶長5年 | 1600年 | 『関ヶ原の戦い』に中津より参戦。兵を募り九州のほとんどを平定するが、徳川家康の命により停戦する。 |

| 慶長9年 | 1604年 | 京都伏見屋敷の自邸にて病死。 |